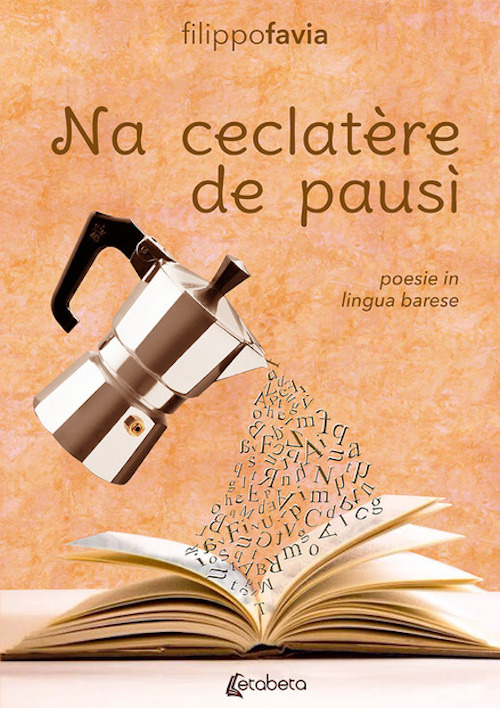

“Na ceclatère de pausì”, in dialetto barese (Una caffettiera che emana poesie” in italiano) ha pure la numerazione delle pagine in dialetto (ma a fronte c’è sempre la traduzione).

C’è chi fa cultura con la letteratura, con la musica, con la pittura. E chi la fa con … la poesia dialettale. E’ il caso di Filippo Favia che con il dialetto esprime il suo sentire. Dopo l’esordio, quasi un timido tentativo di approccio al mondo della carta stampata con il volume “Spine di Rizze”, a distanza di poco tempo, pubblica “Na ceclatère de pausì”, un volume che in modo coraggioso esce proprio nel culmine della pandemia e ne ripropone alcuni pensieri dedicati a questo tempo inedito.

I sentimenti di Filippo Favia vengono riscaldati dal calore che solo il dialetto sa dare. Ed allora, tra i tanti temi, emerge l’amore per la sua Santo Spirito e il ricordo dei ricchi e interminabili pranzi di Natale conclusi dalle “cartellate”, e poi le immagini della sua permanenza milanese con la Madonnina che veglia sui milanesi d’origine e su quelli di adozione. Non mancano spunti di attualità relativi al dominio della tecnologia e dei selfie, riflessioni di vita che hanno la più alta espressione nel poter individuare un contenitore apposito – in periodo di raccolta differenziata – in cui poter buttare via i guai, e immagini fanciullesche di relazioni varie espresse con ironia e simpatia.

La caffettiera che emana poesie (noi lo diciamo in italiano) ha pure la numerazione delle pagine in dialetto (ma a fronte c’è sempre la traduzione).

Possiamo immaginare che per Filippo Favia il dialetto si inserisca in un processo della memoria e della nostalgia, che – tramite la lingua natia – gli fa sentire più vicino il proprio paese, fatto di luoghi ma soprattutto di persone e di amicizie.

Oggi il dialetto è poco usato, viene compreso sì, ma non si riesce a parlarlo con proprietà di accenti e di cadenze, si stanno perdendo tutte le espressioni idiomatiche più antiche, oggi sconosciute ai più a causa della diffusa scolarizzazione, del valore di promozione sociale assegnato al possesso della lingua italiana, dell’uso della televisione che rende omogenea tutta la cultura italiana, dell’avanzare della cosiddetta “società multietnica” che ci invade di linguaggi diversissimi che favoriscono l’uso dell’inglese o di espressioni con valenza universale.

Ma la lettura del libro di Favia ci riconcilia con il mondo dell’infanzia e dei ricordi che sono legati al dialetto. La nuova società “internettizzata”, infatti, ha comportato, insieme con la caduta in disuso degli strumenti e dei processi lavorativi tradizionali, l’inevitabile perdita di quel patrimonio linguistico che, da secoli, era loro connesso. Oggi si producono infatti nuovi oggetti, nuove situazioni ed eventi, e di conseguenza si crea anche il nuovo nome, spesso straniero, che li indica.

Nonostante tutto ciò, il dialetto resta la lingua del popolo, del quale rappresenta il vissuto quotidiano. Esso è prova del cammino storico che non è fatto di grandi avvenimenti ma di un mosaico di piccole cose e vicende. La realtà stessa – osservata con le dizioni, le cadenze e le tradizioni dialettali – acquista nuovo calore e pregnanza di sfaccettature.

Così sono da apprezzare coloro che creano occasioni per esercitare il dialetto anche nelle forme teatrali (commedie e recite) per riavvicinarsi al passato e alle radici. Tali circostanze diventano motivo per conciliare la dimensione locale con aspetti di carattere globale, promuovendo i racconti di vita e le immagini di un passato non molto lontano quando il paese era davvero una comunità dove chiunque aveva un nome ed una storia. E anche una caffettiera può fare poesia, è un segno di familiarità e fa sì che la memoria diventi responsabilità di tramandare ai posteri i valori del tempo che fu.